コラムCOLUMN

CES 2023特集III ―人類の危機の回避も視野に

際立ったサステナビリティ関連の出展

清水 計宏

見通しがきかないVUCA時代の製品・サービス

ウクライナ侵攻と新型コロナ感染症の広がりは、あらゆるものがグローバルにつながっていて、いとも複雑に絡みつきながら、相互に関係し合っていることを、改めて明らかにした。テクノロジーのめまぐるしい発達も相まって、私たちはVUCA(ブーカ)時代の真っただ中におり、先の見通しがきかない転換点に立っている。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった言葉。

CES 2023=写真=では、こうした社会情勢を反映して、「全ての人のための人間安全保障(HS4A:Human Security For All)」のキャンペーンに力を入れ、イベント開催後もCTA(主催者)により1年間は継続される。同時に、かつてなくサステナビリティ(持続可能性)やサーキュラーエコノミー(循環経済)といった地球規模の問題へ目が向けられた。気候変動による温暖化は、水位上昇や洪水、砂漠化による耕作地の損失と食糧不足、生物多様性の減少を招き、世界人口の増加は食料不足を増大させている。政情不安定から核戦争の危険性も高まっている。陰では、人類滅亡の危惧までささやかれるまでになった。すでに月面都市や火星への移住も視野に入っている。地上に人が住めなくなったとき、21世紀版の「ノアの方舟」では、宇宙へ行けない人たちは、地底や海中・海底へと避難するのだろうか?まさに、ジュール・ヴェルヌやH・G・ウエルズのSF小説の世界が空想ではなく、にわかに現実味を帯びている。

水の惑星といわれ、表面の3分の2が水でおおわれていても、そのうち約97.5%は海水で、淡水は約2.5%。淡水のうち、約70%は南極大陸などの氷で占められ、残りのほとんどは地下水である。人間が使っている川、湖、沼で再生可能な水資源は、地球上の水のたった0.01%に過ぎないのだ。気候変動も作用して、水資源の確保も叫ばれるようになった。国際連合(UN)食糧農業機関の予測では、2025年までに全世界人口の3分の2が水不足に陥る可能性があるとしている。

CESにおいて、2010年代後半から空気から水をつくる装置が出展されるようになり、いかに清浄な水をつくるかについて、来場者の関心が高まっている。2019年のCESでは、イスラエルのWatergen(ウォータージェン)が空気を吸い込み、露点まで冷却して水滴を生成する装置のプロトタイプを発表し、2020年に実用モデルを発売した。この装置には、毎日最大で5000リットルの水を生成できる大規模大気水生成器(AWG)のほか、毎日最大900リットルの水を生成できる中規模装置(GEN-350)がある。

米アリゾナ州スコッツデールに本社を置くZero Mass Water(ゼロマスウォーター)は、2019年と2020年に太陽光発電を利用して、水分を取り込み、飲料水に変える装置を出展し、生成したての水を自由に飲めるようにした。2020年には、太陽と空気から水をつくることができ、ゴミの出ない水源パネル「SOURCE Rexi Hydropanel」を発表している。2019年に比べて、パネルサイズが小さくなり、屋根や庭に設置するだけで、水をつくることができるようになった。

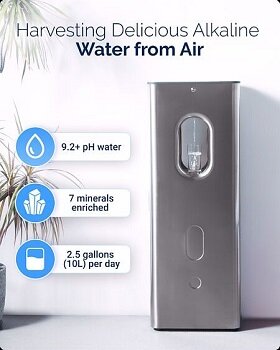

今回のCES 2023では、米ニューヨークに本拠を置くKara Waterが空気から水分を取り出して飲料水に変える「Kara Pure(カラピュア)」=写真=を出品した。オフィスや自宅などの標準的な空気を9.2 + pHの抗酸化アルカリ水に変え、毎日最大約2.5ガロン(約10L:リットル)の飲料水をつくることができる。濾過した後に、カルシウム、マグネシウム、リチウム、亜鉛、セレン、ストロンチウム、メタケイ酸の7つの必須天然ミネラルを追加して、健康にも配慮しているのが特徴。この装置は、空気を乾燥するプロセスを利用して、空気から水を収集して蓄積する仕組み。浄水器とディスペンサーとしても機能するオールインワンのウォーターマシンになっている。ただし、数日ごとに水差しを交換する必要がある。Kara Water は、2017 年に コーディ・スーデン(Cody Sooden) とマイケル・ディジョヴァンナ (Michael Di Giovanna)の両氏によって設立された。2人は建築の学習をしていたときに、空気から水を取り込む実験をしたことがきっかけとなり、製品化を思い立ったという。

水道管の工事やメンテナンス用の自律型ロボット

CESの主催者であるCTA(全米民生技術協会)の市場調査担当副社長に就いているスティーブ・コーニング(Steve Koenig)氏=写真=は、CES2023の開幕に先立ち、2023年1月2日に、プレス関係者向けに、恒例となった「CES2023 Tech Trends to Watch」のブリーフィングを設け、最新のテクノロジートレンドについて総括した。その中で、水に関連するサステナビリティテック(Sustainability Tech)の事例として、水道管工事やメンテナンス用のロボットを引き合いに出した。

南フランスのプロヴァンス・アルプコート・ダジュール地方にある大学都市のエクサン・プロヴァンスに本社を置くAcwa Robotics(アクワロボティックス) は、話題性のあるスタートアップや研究グループが集まるEureka Park(エウレカパーク)で、水道管の工事やメンテナンスに威力を発揮する自律型ロボット=写真=を出展。スマートシティ部門で「Best of Innovation Award」を受賞した。これは、断水することなく、土中で作業をしながら、水道管の工事やメンテナンスができ、配管の中で長距離にわたって検査し、パイプの漏れや腐食、厚さの減少などの摩耗状態 をマッピングし、分析する。特許出願中の「埋め込みデータ・フュージョン・テクノロジー 」とAIとの組み合わせで、GPS(Global Positioning System)を使わないでも、配管のマッピングができる。管内を照らしながら、高解像度で撮影ができ、劣化している可能性のある配管の厚さも検査する。ロボットには、HDカメラ、音響、超音波などの各種センサー類が取り付けられており、ソフトウェア・プラットフォーム上で移動した水道管のデータを統合化できる。

入り組んだ場所でも自律的に動作できるように設計されており、立ち往生する可能性があると、いったん停止して、もと来た配管を引き返すようにプログラムされている。動き回っても、流量の50%以下しか遮らないようにできており、断水したり、一時的に水道管を封鎖する必要がない。

最大 20バールの圧力への耐性があり、最大で毎秒 2mの水流への耐性がある。直接修理したり、水道管を交換することはできないが、ピンポイントで水道管の状況を可視化できる。精度高く状態を把握できれば、検査やメンテナンスにかかる雑多な作業を大幅に減らすことができ、水資源を安定的に確保できることにもつながる。

中国は車載バッテリーのリサイクルでも世界をリード

サステナビリティテックは、サステナブルテック(Sustainable Tech)とも言われ、日本ではサステナテックと、さらに略されることがある。ここには、さまざまなテクノロジーが含まれている。リサイクル、省エネ、再生可能エネルギー、カーボンニュートラル、フードテック(Food Tech)、フードロス削減、アグリテック/アグテック(Agri Tech/Ag-Tech)、森林保護、フィンテックといったものが入る。自動車の3要素となった「Circular(循環)」「Electric(電気・電動)」「Digital(デジタル)」もサステナブルテックの一環である。

EV(電気自動車)市場の拡大の背景には、車載バッテリーのリサイクルが本格化したことがある。この市場でも、中国企業がリードしている。車載電池大手のCATL (寧徳時代新能源科技)=写真=やGEM(格林美)が主導権を握っており、 米国のRedwood Materialsや Ascend Elements、カナダのLi-Cycle、が後を追っている。GEMは、2023年2月下旬に、メルセデス・ベンツ(Mercedes-Benz)の中国法人とともに、CATLとその孫会社である湖南邦普循環科技と、バッテリーのクローズドループ・リサイクルの協業で覚書(MOU)を交わしている。覚書では、メルセデス・ベンツの廃棄バッテリーは、GEMとHunan Brunp Recycling Technology(湖南邦普循環科技)により処理され、そこから回収されたニッケル、コバルト、マンガン、リチウムなどの材料をCATLへ供給することになっている。CATLが、リサイクルされた原材料で生産したバッテリーは、再びメルセデス・ベンツの車両に搭載されることになる。

完全に電気だけで駆動するEVのTesla Roadsterが登場してから、2023年で15年経つ。2022年の世界新車販売台数に占めるEVの割合は約13%になり、商業車として成長軌道に乗った。使い古しのリチウムイオン電池から新しいリチウムイオン電池を生み出すバッテリー・リサイクル市場については、ロッキーマウンテン研究所(RMI)が、2050年までに 20 倍にまで急伸すると予測している。

CES 2023において、オランダのLeydenJar Technologies(ライデンジャー・テクノロジーズ)が、リチウムイオン電池のエネルギー密度を高める100%純粋なシリコンアノード(Silicon Anodes:シリコン陽極)をアピールして、脚光を浴びた。このテクノロジーもサステナブルテックに入る。この純シリコンアノードは、一般に使用されているスマートフォンやEV(電気自動車)のグラファイトアノード(黒鉛電極)に比べて70%以上のエネルギーをバッテリーに蓄えることができる。さらに10倍の薄さにもできる。製造プロセスでも二酸化炭素(CO2)を85%削減でき、急速充電に対応している。これにより市場で最も高いエネルギー密度(1350 Wh/L)を備えた超薄型の純粋なシリコン・バッテリーアノードを達成したという。LeydenJar は、2022年に大型パウチセルで製造されたシリコンアノードを最初の顧客に納品した。2023 年にセルメーカーとの関係を強化し、シリコンアノードを含むバッテリーの数量を増やす計画。2023 年半ばには、製品ポートフォリオ(製品一覧)をリリースする予定。

農業分野の企業で初めて基調講演したJohn Deereのジョン・メイ氏

CES 2023では、米国の農機具メーカーであるJohn Deere(ジョンディア)の CEO 兼会長のジョン・メイ(John May)氏=写真=が、2023年1月5日午前 9 時(現地時間)から、オープニンク・キーノート(開幕基調講演)のステージに登場した。この背景にも地球環境にかかわる意味合いがある。いまや農地の減少、地球温暖化による気候変動により、食料難が予測されている。人類の持続可能な生存のためには、食料の供給は大前提となる。世界人口は、今世紀中に 100億人を超えると予想されている。その人口を賄うための食料を確保するには、現在の耕地のままなら、生産量を 60%~ 70%も増産させなければいけない。農業でも進行しているDX(Digital Transformation)は、収穫できる作物を増産する使命が託されている。John Deere は1837年に設立され、世界最大の農業・林業機械メーカーになった。正式社名は「Deere & Company」だが、ブランド名「John Deere(ジョンディア)」の方がよく知られている。建築機械も取り扱い、そのシェアは世界3位。John Deere Financial を通じて金融サービスにも進出している。

John Deereは、2022年のCESで完全自律型トラクター「Autonomous 8R Tractor」=写真=を発表し、今回のCES 2023のロボティクス部門で「Best of Innovation Award」を受賞した。ビークル(乗り物)部門でもInnovation Awardを受賞した。CES 2023では、耕作地で、穀物を選別しながら、雑草に農薬を散布する「See & Spray Ultimate(シー・アンド・スプレー・アルティメット)」、バッテリー駆動の電気自動車設計 (E-Power)のバックホー(ショベルをオペレータ側向きに取り付けた油圧ショベル)である「E-Power Backhoe(イー・パワー・バックホー)」、さらにスターター肥料の量を大幅に削減できるプランターソリューション「ExactShot(イグザクトショット)」と完全電動掘削機のテクノロジーについてもプレゼンテーションした。

John Deereは、2019 年からCESで最新型の大型農機具を出展してきた。だが、農業分野の企業でCESの基調講演に登場するのは、今回が初めてとなった。

John Deereは、先進テクノロジーの導入に積極的であり、農業・林業機械メーカーとしてだけでなく、世界の人びとが生きていく上で欠かせない「食」を支えるためのAIとロボティクスの企業である。ジョン・メイ氏が強調したことだ。

「農業・建設業界は、John Deereの革新的で最先端のテクノロジーによって推進されており、私たち全てが繁栄するために必要となる食料、燃料、繊維、インフラストラクチャーを確実に提供することで、顧客がより効率的で持続可能になるのを支援している。John Deere は、農業従事者や請負業者がより良い仕事をするために、継続的にイノベーションと投資を続けてきた。農業を超えて、土工、道路建設、さらに世界中の裏庭にあたるところまで事業を広げてきた」

メイ氏は、スピーチの冒頭で、自動精練プラウ(鋤)の製品化から始まり、1918 年にトラクター事業に参入するまでの会社の歴史を振り返った。この25年間で、事業環境は大きく変わり、世界市場も変化してきた。いまや世界の人口は80億人に達しており、そのうち24億人が食料不足の危機にさらされていると国連は警告している。食糧と食料の安定供給とサステナビリティの危機は深刻度を増している。

持続可能なソリューションとして「Leap Ambitions」を発表

「2022年初めに顧客の業務全体にわたる測定可能な新たな目標として、『Leap Ambitions』を発表した。これは、『顧客の経済的価値、生産性、環境の持続可能性を高める』ためにつくった」(ジョン・メイ氏)

Leap Ambitionsは、「持続可能なソリューション」でもある。顧客がより少ないリソースで、より多くのことをできるようにすることを目指す。持続可能性への取り組みで、2022 年にJohn Deereは 2017 年以降の運用による温室効果ガス排出量の累計で 29% の削減を達成した。当初の目標だった 15%を上回った。廃棄物のリサイクル率も 84%に増大させ、2022 年の再生可能電力の目標だった50%を上回った。バリューチェーン全体で環境への負荷を軽減することを掲げており、テクノロジーに基づいたScope(スコープ) 1、2、3 の温室効果ガス削減目標に取り組んでいる。

ちなみに、原料調達から製造、物流、販売、廃棄に至るサプライチェーン排出量は、Scope1+Scope2+Scope3の各排出量の合計になる。Scope1とは事業者自らによる温室効果ガスの直接排出であり、燃料の燃焼や工業プロセスが相当する。Scope2とは他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出を指す。Scope3は、事業者自ら排出している温室効果ガスで、Scope1、Scope2以外の事業者の活動に関連する間接排出量のことである。

John Deereは、テールパイプ(排気管)からの排出量を削減するために、電化、ハイブリッドテクノロジー、バイオ燃料など、製品ポートフォリオ全体で代替電力ソリューションに投資を続けている。人事戦略でも、顧客のためにイノベーションを続けるために必要となる人材確保への投資を優先しているという。

John Deere は、1997年にGPSへの投資をはじめ、2000年には誤差1インチで農地データを把握することを可能にした。そこから、農業データの蓄積を開始し、2010年にはクラウドとIoTを導入し、農地だけでなく作物のデータも全てクラウドに保存し、どこからでもあらゆるデータをリアルタイムで利用できるようにした。この着実な積み重ねもあり、2020年からサステナブルで効率的な農業の実現につながった。

2020年のCESで、除草剤を雑草だけに散布し、スターター肥料を種子のところだけに吹きつける農業ロボット(トラクター)「See and Spray」のプロトタイプを発表し、2022 年 3 月に「See and Spray Ultimate」を製品化にこぎ着けた。

正確に散布できる「ExactShot」でスターター肥料を 60%以上削減

John Deere の最新製品のテクノロジーについては、生産・精密農業生産システム担当の副社長である ディアンナ・コーヴァル(Deanna Kovar)氏=写真=や新技術担当ディレクターのジュリアン・サンチェス(Julian Sanchez)氏、CTO(最高技術責任者)のジャミー・ハインドマン(Jahmy Hindman)氏の3人が入れ替わりながら説明した。See and Spray Ultimateには、高精細ステレオカメラとNvidia製GPUを搭載した制御ユニットが搭載されている。稼働しながら作物の植えられた畑を撮影し、ディープラーニング(深層学習)で作物と雑草を区別して、1インチ(約2.5cm)未満の精度で雑草だけを狙って除草剤を噴射できる。トラクターには、LiDAR(光検出・測距)センサーは搭載されていない。その主な理由は、自動運転車のハードウェアやソフトウェアをトラクターのアプリケーションに移植すると不具合が生じるからだ。トラクターは、振動や温度、埃など、自動車とは根本的に異なる厳しい環境で稼働しなければならない。そのため、採用したステレオカメラも厳しい使用環境に耐えられるように独自設計されている。

John Deereは、2017年にAIやロボテックスといった先端テクノロジーを使ってスマート農業機械の研究開発に取り組んでいたBlue River Technology (ブルーリバー・テクノロジー)を3億500万ドルで買収した。このスタートアップは、米カリフォルニア州に2011年に設立。代表的な開発製品が、除草ロボット「See & Spray」だった。ディープラーニング(深層学習)をベースとするアルゴリズムを開発し、さまざまな雑草や農作物の画像データを駆使して、それらを区別する方法を学習させた。こうして、耕作地で生育している作物と雑草を見分けながら、ロボットノズルから必要な箇所にだけ除草剤を自動散布することを可能にした。

「時間通りに、種子が正確な方法で植えられないと、農家はシーズンの終わりに収穫できる穀物量が少なくなる。わずか 1ブッシェル(約35リットル)のトウモロコシで 38 箱のコーンフレークが作られる。だいたい1エーカーあたり平均 177 ブッシェルのトウモロコシが栽培されているから、計算すればどれぐらいのコーンフレークができるか分かるだろう」(ディアンナ・コーヴァル氏)

種播きだけでなく、スターター肥料も正確に散布しなければ、作物の生育に影響する。

「ExactShotでは、種子が植えられた場所にだけ、時速 10マイル(約16km)までのスピードでスターター肥料を大規模に散布する。従来に比べ、スターター肥料を 60% 以上削減しながら、時間通りに作業を完了することができる」(ディアンナ・コーヴァル氏)

米国のトウモロコシ農地全体で、ExactShot ソリューションにより1年間で9300 万ガロン以上のスターター肥料を節約することができ、畑から水路に流出する農薬のリスクを低減させることができる。

「9000万エーカーの土地でトウモロコシを栽培している農家は、毎年約 1億 4000 万ガロンの畝内スターター肥料を使用する。 ExactShot を使用すれば、必要なスターターの量を 60%以上削減できる。それは9300万ガロンに相当する。商品価格に照らし合わせると、農家は 6 億 5000 万ドル節約できることになる」(ジャミー・ハインドマン氏)

Deere 8RXトラクターは6対のカメラとAIで完全自律走行

新技術担当ディレクターのジュリアン・サンチェス氏=写真=は、ExactShotソリューションがどのように機能するかを説明した。農機具が、畑を移動するときに、雑草だけに除草剤を狙い打ちすることで、除草剤のコストを削減できるだけでなく、より持続可能な農業を続けることにもなる。「農家は、2022年にコンピュータービジョン(CV)とマシンラーニング(DL)の技術を使い始めた。 瞬く間に、1分間でフットボール競技場 3つ分をカバーするほどのスピードで、コンバインが移動し、とても小さな雑草まで識別して、直接、農薬を散布できるようになった」

John Deereの完全自律型トラクターのDeere 8RXには、高精細ステレオカメラ=写真=を6対搭載し、この映像をAIが解析して周辺の環境を認識して自律走行する。周囲360度の障害物を把握でき、距離を測定する。カメラがとらえた画像は深層ニュートラルネットワークに送られ、障害物を検知したときは、トラクターが動くべきか、停止すべきかを自動で判断する。GPS ガイダンスも使って、チゼルプラウ(土壌を爪でひっかくように耕起する構造)と他の機器を牽引する機能を備えたトラクターを動作させ、作業中に畑の作物の状態、土壌の状態、水分量などのデータを収集する。農家は、トラクターの操作をモバイル端末からでき、トラクターの走行スピードや耕す深さ、エリアなどを設定したり、トラクターのカメラがとらえた映像や画像をチェックしたりできる。トラクターの機械部品に、何かの問題が生じたときには、オーナーのモバイル端末にアラートが届いて、リモートでパフォーマンスを最適化させることができる。

従来の自律走行トラクターでは、GPSで指定された経路を走行できるだけで、限られた状況下でしか稼働できなかった。自動的に障害物を避けることもできなかった。自動運転とはいっても、運転席に人がいなければならなかった。こうした課題を解消した。

米国では農業就業人口は全体の2%程度に過ぎない。農業は、天候や地球温暖化による異常気象などにも左右され、不安定な業種である。John Deereは、農機具・農業機械の電動化と自動運転化を図り、データを解析するマシンラーニングを導入することで、農地の最大効率化と農業従事者の労力の最小化を図り、最大の成果を得られるようにすることを使命としている。それにより、米国における農業離れを防止し、食料自給の高さ(132%)にもつながっている。

しかし、農業機械の電動化には課題がある。CTOのジャミー・ハインドマン氏=写真=が具体的に指摘した。「持続可能な未来への道は、車両に電力を供給する電動化だけに依存しているわけではなく、植物から作られるエタノールや再生可能バイオ燃料は、すでにディーゼルなどに使われるが、これも解決策のひとつとなる。高馬力機具の大規模な電動化は、かえって電動化の未来を短期的に実現する可能性を低くしてしまい、深刻な技術的課題に直面してしまうことにもなりかねない。約 310 馬力のピーク馬力の 75%で1 日 14 時間、畑で稼働する最新の自動トラクターを例に取れば、Tesla(テスラ)の主力製品である『Tesla Model 3』 の長距離バッテリー 38 個分に相当するエネルギーを消費する。そのバッテリーの容量は 1万5000 リットル、重量 4万8000 ポンド以上になる。そうすると、現在のトラクターの重量とサイズは 2 倍になってしまう。電動トラクターの価格については、従来の 4 倍にもなる」

電動化だけが、持続可能な未来ではなく、バイオ燃料や水素エネルギー、エナジーハーベスティング(Energy Harvesting)などもあり、さらに新たな代替エネルギーが発明される可能性もある。

2016年にCES で初めて開設されたフードテックは急成長

CES 2023では、持続可能な食料の確保の観点からフードテック(Food Tech/Foodtech)への関心も高かった。フードテックは、 2016年に初めて開設された。2015年に始まった「食」と「テクノロジー&サイエンス」をテーマとするイベント「Smart Kitchen Summit」の創設者であるミカエル・ウォルフ(Michael Wolf)氏の提案がきっかけとなった。フードテックでは、これまで代替食材・食品、ビーガン(ヴィーガン)食材、キッチンロボット、配膳ロボット、栄養分析、垂直農業(農法)などが出展されてきた。

COVID-19パンデミックにより、人びとが互いに距離をとるようになり、食品加工・輸送などのシステムが円滑に回らなくなり、食品・食材のサプライチェーンが不安定になったことも、関心が高まった要因である。出展数は年を追って増え、環境を重視する若者たちの機運とも結びつき、時代にフィットするようになった。

こうした状況を受けて、2022年からスペーステック(Spacetech)、メタバース(Metaverse)とともに、新たに展示カテゴリーに追加され、関係する企業が集約された。

このフードテックでビックウェーブを巻き起こしたのが、米カリフォルニア州レッドウッドシティに本拠を置くImpossible Foods(インポシブルフーズ)。2019年のCESで代替肉を華々しくデビューさせた。

完全に植物ベースの代替肉を使った新作ハンバーガー「Impossible Burger 2.0」を出品し、LVCC(ラスベガス・コンベンション・センター)で1万2000個を超えるスライダー(ミニサイズのハンバーガー)を配って、世界的なブームの端緒となった。2020年のCESでは、牛肉ではなく豚挽肉の代替品「Impossible Pork」を発表した。代替肉の市場では、米カリフォルニア州エル・セグンドに本社を構え、植物由来の人工肉を製造・開発するBeyond Meat(ビヨンド・ミート)とともに、ベジタリアンハンバーガー市場を活性化させている。

Impossible Foodsは、2021年に牛乳の味がする代替ミルク「Impossible Milk」を出展した。このミルクは、牛乳として機能する植物ベースのミルクプロトタイプ。調理、加熱、泡立て、チーズの製造にも使用できる。大豆を原料とする植物由来だが、実際に牛のミルクのように味わいがあり、牛乳のように泡立ち、コーヒーに入れても分離しないようにした。

今回のCES 2023では、台湾の研究者によるスタートアップのLypidが、代替豚バラ肉「Pork Belly」をアピール。米GROW UPは、手軽に植物性ミルクを抽出できる「Milk Brewer」を出品。韓国Armored Fresh Technology (AFT)は、植物ベースの乳化タンパク質を使った代替タンパク質アイスクリームを出展した。オランダのOneThirdからは、光の照射で生鮮食品の熟成度を判定するAIチェッカー「Ripeness Checker(熟度チェッカー)」、韓国のNuvilabから食習慣データに基づくAIヘルスケアコンセプト「Vision N」と「AIフードスキャナー」を含む3種類のコア製品が出展・デモされた。

また、米テキサス州オースティンを拠点にレストラン向けに配膳用のデリバリーロボットを開発するRichtech Roboticsは、昨年に引き続き、ダイヤルアーム・ロボットシステム「ADAM(アダム)」をデモし、ボバティー(ボバ茶)を淹れて来場者を楽しませた。このフードテックのブースに日本企業は不在だった。

Lypidは調理できるビーガン油脂「PhytoFat」を独自開発

ジューシーな代替豚バラ肉をアピールした Lypid(リピッド)=写真=は、台湾の2人の科学者が米サンフランシスコに設立したスタートアップである。新たに開発した代替豚バラ肉のPork Bellyのベースになっているのが、独自開発したビーガン油脂(代替油脂)「PhytoFat」。これには、人工添加物や水素添加物を一切使用せず、トランス脂肪酸を含まないパーム油やココナッツオイルを原料としている。高温でも動物油脂のような特性を保持するのが大きな特徴。これを実用化するため、独自のマイクロカプセル化法を開発した。PhytoFatは、97%のビーガンオイルと水で構成され、摂氏165度以上で調理しても動物油脂と同様の調理ができ、植物肉の風味と食感を高めることができる。

Pork Bellyは、ジューシーな豚肉のような、溶ける食感があり、風味が長く続く。人工添加物や水素添加物を一切使用しないで、トランス脂肪酸を含まない。動物油脂と比べて、カロリーも抑えられている。Lypidは、パーム油やココナッツオイルを原料とする現在の植物性タンパク質市場に代わる、より健康的な選択肢として、PhytoFatを提供することを検討している。

Lypidは、2022年8月に台湾の大手コーヒーチェーン「Louisa Coffee」と提携し、台湾の500店舗以上で、Lypidのビーガン油脂「PhytoFat」を使用した植物肉製品の提供を始めた。具体的には、サンドイッチ、ライスバーガー、マフィン、ベーグルなど6種類のコラボメニューに採用されている。

Lypidは、コーネル大学を卒業した、博士号を持つJen-Yu HuangとMichelle Leeの両氏によって共同創設された。アクセラレーター・プログラムを提供する米SOSVで、バイオテック/ライフサイエンス領域に特化したスタートアップ・アクセラレーターのIndieBioに選ばれている。2022年3月に400万ドルシードラウンドを調達し、製品を市場レベルに引き上げた。

米GROW UPから手軽に植物性ミルクが抽出できる「Milk Brewer」

米カリフォルニア州に2020年に設立したスタートアップのGROW UPは、手軽に植物性ミルクをつくるミルクメーカー「Milk Brewer(ミルクブリューワー)」を出展した。スーパーフードとして脚光を浴びている栄養豊富なナッツ類を、プリセットメニューから選択して投入するだけで、無添加非加熱のフレッシュな植物性ミルクができあがる。アーモンド、マカダミアナッツ、ヘンプシード、ヘーゼルナッツ、ココナッツ、オーツ麦などを使って、最大 10 種類の植物性ミルクをつくることができる。低温抽出のプロセスにより、成分を粉砕し、内蔵の濾過システムを通して、いったん真空にして液体にする。植物性ミルクの抽出には約 3 ~ 4 分かかる。残った繊維質は、取り出して乾燥させれば、焼き菓子に使用することができる。2023年に599ドルで市場投入の予定。

GROW UPの創設者であるルイス・ラパッチ(Luiz Felipe Rapacci)氏は、ブラジルのコカコーラやゼネラル・ミルズなどの大手 CPG ブランドで働いた。F&B(Food & Beverage:食品・飲料)業界の経験を持つ。2017 年にUC Irvineで学ぶため、米国へ移住して、イノベーション・マネジメントと起業家精神を学んだ。その後、フードテックのスタートアップと、「香り米」の一種であるバスマティ米の生産農家で働いた後、 2020 年にMilk Brewerの開発に着手した。

食料不足に対する危惧だけでなく、健康増進への関心もあり、世界的に植物ベースの代替品への愛好者が広がっている。ただ、一般に市販されている植物由来のミルクは、キサンタンガムやレシチンなどの添加物が含まれていたり、砂糖や塩もある程度入れられていることが多い。こうしたことを気にかける人には、手製の植物性ミルクが手軽にできるMilk Brewerは打って付けだろう。

エピローグ

これまで21回にわたり、海外の技術動向についてレポートしてきた。CES 2023については、33年間にわたり取材を重ねてきた。この三十数年間に日本は凋落し、CESの主役ではなくなった。今回のCESでも、スマートホーム標準規格「Matter」や家庭機器クラウド互換規格「Home Connectivity Alliance (HCA)」に日本企業は不在だった。Food Techにも日本企業は見られなかった。

CES 2023の主催者であるCTAが発表した「2023 International Innovation Scorecard」を見ても、首位はフィンランド、2位が米国で、日本は25位に甘んじている。IMD (国際経営開発研究所)が発表した「世界競争力年鑑2022」では、日本の競争力は2022年に 63カ国・地域中34位に転落している。バブル全盛期だった1989~1992年までの4年間、日本は首位だったにもかかわらず、その後は坂を転がるように転落した。もちろん世界順位が全てではない。ただ、凋落を示すエビデンスにはなるだろう。

「世界男女平等ランキング2022」を見ると、日本は116位でワースト3、G7の中では最下位である。「女性の働きやすさランキング」では日本はワースト2、「女性の国会議員数ランキング」では世界133位と最後から数えた方が早い。

日本において、潜在可能性や優れた能力のある女性の大勢が生かされていない。生活スタイルに合わせて仕事ができる環境が整っていない。これは、日本の立ち後れの要因になっているはずである。

もともと、「イノベーション」は、単なる「技術革新」を示していない。ウィキペディアを調べれば分かるように、物ごとの「新機軸」「新結合」「新しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」を創造する行為を指し示す言葉なのである。オーストリアの経済学者ヨーゼフ・シュンペーター(Joseph Schumpeter)氏の提唱に依る。

産業の軸足が、プロダクティビティ(生産性)からクリエイティビティ(創造性)へと移り、地球環境を守るためにも、経済や生産性だけでは足りない時代に入っている。新たな物ごとを結びつけて、次々と可能性を開いていかなければ、人類の将来も危うくなってしまう。こうした問題解決への糸口になるのも、イノベーションなのである。

XRやメタバース、デジタルツインにより、さまざまな視点や角度から物ごとを見直すことのできる時代になった。多様な人材による、さまざまな視点と多彩なクリエイティビティを生かして、蔓延している閉塞感を打ち破っていく突破口にしていかなければならない。悪循環から良循環へと転換し、ごく身近な問題から解決する力を個人とともに、チームで高めていくことが私たちの使命でもある。

【参照】

*2023 International Innovation Scorecard

https://www.cta.tech/Advocacy/Innovation-Scorecard/International-Scorecard/Data

* 女性の働きやすさランキング

https://www.economist.com/graphic-detail/glass-ceiling-index

* 女性の国会議員数ランキング

https://www.nippon.com/en/japan-data/h01385/

* 世界男女平等ランキング2022

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/

<おわり>

(清水メディア戦略研究所 代表)