コラムCOLUMN

コロナ禍で"バーチャルヒューマン"のニーズが急拡大

AIビデオ生成プラットフォームなら数十分で制作可能

清水 計宏

不死身で決して年をとらず自由に性格を変えられる人物像

いつまでも若く、どんなに活動しても疲れることも病気をすることもなく、不死身の身体を持ち、理想的な人柄が演じられる。ときに魅力的なティーンエージャーになり、自由にファッションやメイク、容貌までも入れ替え、性格や動作も自在に変えられる。時間と空間の壁を擦り抜けることができ、世界の主要な言語だって流暢に話すことができる。

こんなSF的な世界が、現実のものとなってきた。デジタルヒューマン(Artificial Human:人工人間)、バーチャルヒューマン(Virtual Human:仮想人間)、バーチャルインフルエンサー(Virtual Influencer)、バーチャルユーチューバー(Virtual YouTuber)、リアル3Dアバター(Real 3D Avatar)、CGIアバター(CGI Avatar)、ディープフェイク(Deepfake)、デジタルツイン(Digital Twin)、デジタルクローン(Digital Clone)、AIクローン(AI Clone)、AI合成ビデオキャラクター、バーチャルパーソン(Virtual Person)、デジタルセレブリティ(Digital Celebrity)......といった用語で表されている領域である。発育・成長期にあるだけに、ニュアンスや目的によって名称・用語が微妙に使い分けられている。

このうち、デジタルツインは、もともと物理空間から取得した情報をもとに、デジタル空間に物理空間のコピーを再現するテクノロジーである。

米航空宇宙局(NASA)が1970年にアポロ13号を打ち上げた月面探査プロジェクト(ムーンショット)で、地球上のデジタルコピーを使ってシミュレーションした"ペアリング・テクノロジー"を起点とする。このためデジタルツインとは、人物よりも物理的な資産やプロセス、場所・都市、工場、システム、デバイスのデジタル複製を指し示すことが多くなっている。

都市のデジタルツインは、その周辺を含めたく地理空間、自然、人流、交通、気象などのデータをリアルタイムで、しかも時系列的にバーチャル空間に都市を再現する。

この先例として、シンガポールが2014年から「スマートネーション(Smart Nation)」構想の一環として、約60億円を投資した「バーチャルシンガポール」がよく知られている。日本の国土交通省も2021年3月26日に、3D都市モデルのオープンデータ化プロジェクト「PLATEAU(プラトー)」の成果として、公式Webサイト「PLATEAU ver1.0」に東京都23区を皮切りに、バーチャル空間に都市を再現した。これに類した国内事例は増えている。

都市を動かす人間のサイバー化、バーチャル化については、デジタルヒューマンやバーチャルヒューマンがよく使われている。このうち、バーチャルヒューマンの頻度がしだいに高くなっている。実際の人間のデジタルクローンだけでなく、現実に存在しない人物像も作り出すことができ、BoT(ボット)などにもよく使われるようになっている。

バーチャルとはいえ、厳格に言えば、人物像は実際の人間をスキャンしていたり、音声は人の声をサンプリングしたり、学習されたりしていて、それらのデータをコンピューター上のアルゴリズムで再構成しており、リアルを自然な感じで再現したイメージである。だから、まったくの仮想・人工と言うわけでもない。今後、AIそのものがリメイクを繰り返しながら、現実からしだいに遠ざかったイメージになっていくことも予想される。

デジタルヒューマンやバーチャルヒューマンの動きを加速させているのも、新型コロナ感染症(COVID-19)のパンデミックである。人間との接触を避ける感染対策の一環で、接客やトレーニング、エンターテインメントに従事するスタッフが、リモートやオンラインに移行するなかで、バーチャル化が促進されているからだ。

いまや、バーチャルヒューマンは企業やブランドのキャンペーンやCMに起用され、人気のインフルエンサーにもなっている。それだけでなく、国内でもヒートアップしている NFT(Non Fungible Token:非代替性トークン)とも結びついて急成長しており、新たなコンテンツ産業の旗手にもなっている。ときに実際のプロのタレントを起用するより、高い効果や実績を上げられるケースも増えており、市場は急拡大している。

その作成には、これまでかなりなシステムとコストがかかっていたが、しだいに手軽にできるようになっている。スマートフォンやパソコンに自身のバーチャルヒューマンをインストールして、煩わしいことは代行させられる日もそう遠くはないだろう。

イスラエルHourOneはタリン・サザンのAIクローンを作成して話題に

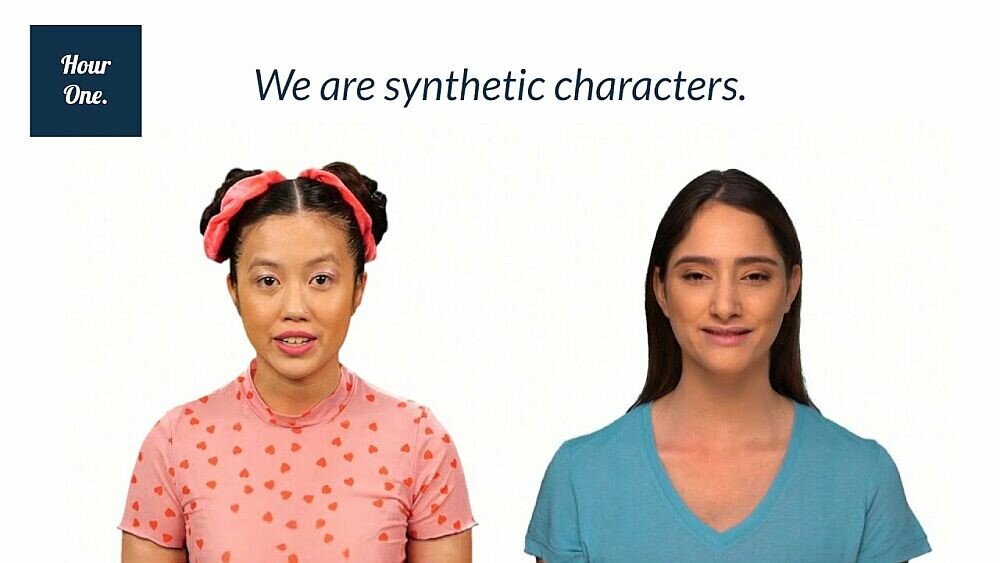

イスラエルに本拠を置くHourOneは、実在の人物から合成キャラクター=写真=を生成するテクノロジーを開発している。

このベンチャーは、米国のポップアーティストであるタリン・サザン(Taryn Southern)のAIクローンを作成し、2021年2月に、そのキャラクターをアピールするためのビデオ「Meet My AI Clone」をYouTubeにアップロードして、多数の視聴者を集めている。これは、Southernが自身の代わりにクローンに仕事をさせている公認クローンである。

オンラインコンサートであれば、こうした影武者のようなAIクローンが代役をして、コンサートをする機会は増えていくだろう。すでにこの世を去ったアーティストや往年のスターをホログラフィックイメージでよみがえって、コンサートツアーをすることは、海外では珍しくなくなっている。映画・テレビ、ビデオ(動画)、受付・案内ボードなどでは、バーチャルヒューマンは広く導入され始めている。

タリン・サザンといえば、2018年9月に世界で初めて全曲をAIで作曲した音楽アルバム『I Am AI』をリリースしたことで話題を集めた。サザン自身は、楽器の演奏はできないものの、2017年春ごろから話題になったAI作曲システム「アンパー・ミュージック(Amper Music)」(当時ベータ版)を使って、楽曲を作り始め、『I Am AI』に結実させた。Amper Musicは、指定された雰囲気に沿ったコード、音色、ビートを提示し、アーティストはそこからメロディーをつくるソフトであり、サービスでもある。

AIに、1920年代のジャズのヒット集などを学習させ、テンポ、キー、楽器などのパラメーターでソフトウェアに細かく指示を出して作品を生成した。AIが生成したのはコード進行が中心になっており、作詞・作曲はタリン・サザン自身が手がけた。

HourOneは、2019年に現CEOのオレン・アハロン(Oren Aharon)と現CTOに就くリオール・ハキム(Lior Hakim)の両氏によって、HourOne.ai.として共同設立された。2020年1月に米ラスベガスで開催されたテクノロジー国際見本市"CES2020"で、デジタルクローンが人間的かどうかを判定するチューリング・テストを大画面でデモし、来場者の評価を得た。これが事実上のデビューとなった。

最近、話題になったのが、複数の言語でディスプレイ上のバーチャルヒューマンが受け付けをする"Alice Receptionist AI"(AIアリス受付係)=写真=である。この受付係は、パターン化された対応しかできない自動会話プログラムのチャットボットではなく、完全にスクリプト化されたコンテンツによって駆動される。

Aliceは、オフィスビル、ホテル、セミナー会場などの受付での利用を想定しており、ディスプレイ上で動画と音声が合成されて、来客と対話することができる。自由に言語とテキストを設定でき、音声とビデオを同時に合成することができる。英語のほか、スペイン語、アラビア語、ドイツ語、フランス語などで対話できる。来客のチェックインをするだけでなく、入館バッジを印刷したり、ディスプレイ上で実際の業務担当者を選べば、ビデオチャットでつなぐことができる。

HourOneのソフトウェア・プラットフォームは、リアルの人間を撮影し、そこに自然な動きをつけて、画面上にバーチャルヒューマンをレンダリングする。テキスト読み上げ(TTS:Text-To-Speech)エンジンにより、入力されたテキストを読み上げ、ビジュアルレンダリングによって自動的にビデオを調整して表示する。入力するテキストを変更するだけで、発言内容は容易に変更させることができる。初期バージョンでは、単一の言語だけだったが、機能追加で複数の言語に対応することができるようになっている。

デビッド・ベッカムのAIクローンで知名度を上げた英Synthesia

AIを使って、入力したテキストから自動的にビデオを生成できるプラットフォームとしては、英ロンドンに本拠を置くスタートアップのSynthesia(シンセシア)の方が知名度は高いかもしれない。

2019年4月に、"マラリア撲滅(Malaria Must Die)"運動への気運を高めるために、元プロサッカー選手のデビッド・ベッカム(David Beckham)のデジタルクローン(ディープフェイク)を使って、世界的キャンペーンを実施して反響を呼んだからだ。その映像は、YouTube上で"David Beckham speaks nine languages to launch Malaria Must Die Voice Petition"(デビィッド・ベッカムは9カ国語を操ってマラリア撲滅活動を開始)として、いまも見られる。

このキャンペーンは、Synthesiaのプラットフォームを使用して、NPO法人Malaria No Moreとニューヨークに本社を置くクリエイティブエージェンシーのRG/Aのほか、映像制作を手掛けるRidley Scott Associatesとが共同で実施した。

そのタイトルどおり、デビッド・ベッカムの表情と口を借りて、マラリアの撲滅を促すため、中国語、スペイン語、アラビア語、フランス語、ヒンディー語を含む9カ国語をスムーズに操りながらトークしている。

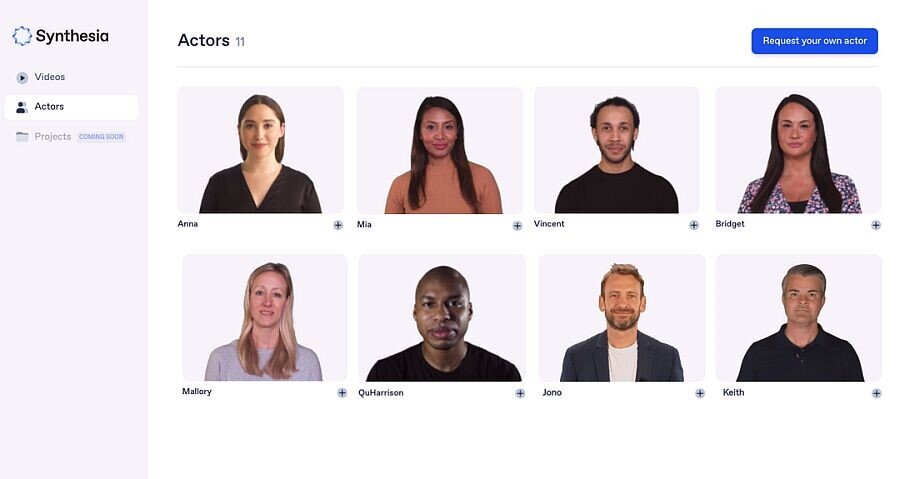

Synthesiaのプラットフォーム=写真=は、ニューラルネットワークを使用して、フィールドに入力したテキストデータにもとづいて、キャラクターを選択すれば自動的にビデオを生成できる。短いものであれば、作成は15分程度で済んでしまう。

さまざまなビデオメッセージを生成できる既製のテキストスクリプトを編集するか、新たに入力して、ビデオの生成のボタンをクリックし、そのプロセスが終わるとユーザーは電子メールで通知を受け取ることができる。プラットフォームは、ロシア語を含む世界の主要な34言語をサポートしている。ロシア語を話すセグメントでは、アンナ(Anna)という女性キャラクターがAIプレゼンターのデフォルトになっている。

Synthesiaには、1カ月に10分間のビデオが作成できる1カ月30ドルのエントリーレベルプランのほか、長時間のビデオ作成ができる1カ月500ドルのエンタープライズレベルプランがある。APIを開発に入っており、エンタープライズ向けビデオプラットフォームを拡張していく。

Synthesiaのテクノロジーを既存の企業システムに組み込めるようにすることで、企業が顧客へビデオの配信・配布が容易に、定期的にできるようになる。Synthesiaは、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(University College London:UCL)、スタンフォード大学(Stanford University)、ミュンヘン工科大学(TUM)、オックスフォード大学(University of Oxford)などの研究者や起業家チームによって、2018年に創設された。いまも大学教授と博士号のスタッフの約半数を占める研究開発型の企業である。エンタープライズ向け製品である「STUDIO」は、2020年夏にパブリックベータ版がリリースされ、すでに1000社を超える企業で使用されている。

バーチャルヒューマンが流行するまでの経緯やブームのきっかけ、さらに最近の主だった動向については、次回にレポートする予定。

<つづく>

(清水メディア戦略研究所 代表)